“日常のなか”で活動をつなぐ。子どもの「気づき」を広げる保育者の寄り添い方『こどもなーと保育園』(2/3)

「こども」と「モノ」と「アート」園にとって大事な、3つの言葉が由来の『こどもなーと保育園』。

地域の子どもたちへの美術教室を原点とするこの保育園では、イタリアの『レッジョ・エミリア・アプローチ』を取り入れ、一人ひとりの子どもの「可能性」を大切に保育をされています。

「レッジョ・エミリア・アプローチ」の実践。子どもが“そのまま”に伸びていく環境を作りたい——『こどもなーと保育園』(1/3)

前回の記事では、レッジョ・アプローチとこどもなーとの魅力を、代表の和泉誠先生にお聞きしました。

ここからは園で働く先生にも話に加わっていただき、さらに具体的な子どもたちへの寄り添い方を伺っていきます。子どもたちの日常の「気づき」を、いかに発見し、積み重ねていくのでしょうか。

日常の中で「意味」をつなげていく

こどもなーとでは、各園にさまざまな素材や、子どもたちが自由に落書きできるスペースなども準備されています。子どもへの関わり方で、大事にしていることを教えていただけますか?

和泉まずは、子どもたちが「何だろう」と疑問に思える環境を作ることです。

例えば、透明なフィルムの上に水を張る。いつも使ってる水だけど、フィルムから透けた影が反射しているのって、子どもたちからするとすごく不思議なんですよね。「何でこうなってるんだろう」って。

すると、次にそれを確認したくなる。「触ったら動くな」「何で動くんだろう」「どんなふうに動くんだろう」とか。で、確かめたら今度は、これを違う形で表現して、誰かに伝えようとするんです。

子どもが疑問に思ったところから、活動が生まれる。

和泉アートの活動をする以前に、まずは「子どもの心が動くかどうか」がすごく大事です。それが表現にもつながっていく。なので、保育者が狙いをきちんと持って、子どもたちの中で「意味がつながる」ように意識しています。

「意味がつながる」には、実際にやることが、子どもたちの日々の生活の中にないと意味がない。活動を“特別なイベント”にするんじゃなくて、ちゃんと“日常の延長”で幅を広げていくことが大切だと思います。

レッジョ・アプローチといえば、日々の活動を記録するドキュメンテーションの作成も大きな特徴かと思いますが、それも「意味がつながる」ことに関わってきますか?

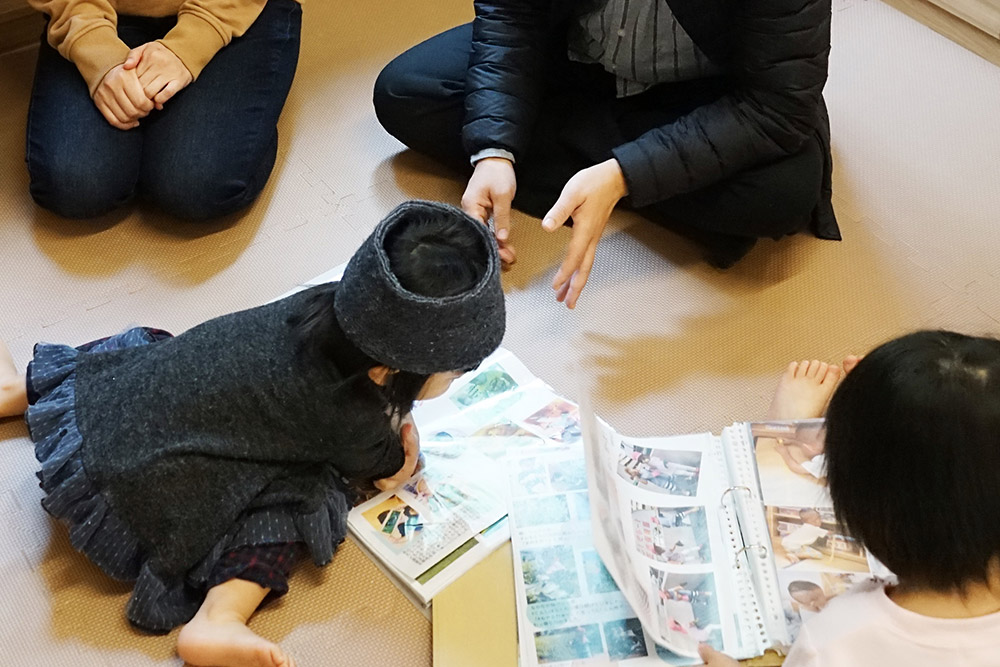

和泉そうですね。これがこの園のドキュメンテーションなんですが…。

…と、ドキュメンテーションを開くと、さっそく子どもたちが寄ってきました

…と、ドキュメンテーションを開くと、さっそく子どもたちが寄ってきました和泉子どもたちもね、こんなふうに結構見るんです。単純に、自分や友達が写ってるっていうのが嬉しいのもありますが、以前やってた活動を、「またやりたい」って言うんですよ。

そんな声を拾って、次の保育につなげることはよくあります。

一方で保育者にとっては、子どもたちが活動を通して何に気づいて、どういった成長をしたのか。ドキュメンテーション積み重ねることで、それがだんだん見えてくるんです。

これは他の園の保育者でも見られるんですか?

和泉データはWeb上にアップして、他の園の先生たちも見られるようにしています。そうすると「この園ではこういうことやってるな」という発見と同時に、「うちの園でも同じことやってる」ということも出てくる。

例えば先ほどの水の影も、やっぱり同じくらいの時期に子どもたちが興味を示すんです。お互いに情報を共有することで、また新しい提案が出てきますね。

素材を通じて、子どもの活動を広げる仕事

園のドキュメンテーションは、どなたが作られているんでしょうか?

和泉基本的には、園の「アトリエリスタ」(レッジョ・アプローチにおける美術専門の教師)が記録を取ります。

ただ、正雀保育園の場合は、アトリエリスタの小原先生が他の先生と一緒に作ってますね。彼女は美大出身ですが、保育士資格も持っているので。

『こどもなーと正雀保育園』アトリエリスタの小原奈津先生

『こどもなーと正雀保育園』アトリエリスタの小原奈津先生小原私も保育に入りながら、みんなで記録を作っています。他の先生にも作ってもらうことが、子どもへの寄り沿いにつながるのかなと思っていて。

そこにいた先生が作ったものを、後からみんなで見ながら話すと、子どもがどういう活動したか、居合わせなかった先生でもよく分かるんです。

和泉ドキュメンテーションからは、作った先生の考え方も読み取れます。どういう視点で子どもたちを見ていたのか、どこを大事に保育をしているのか。

すると、例えばペアになったときに「この先生はこういうところを見てるから、もっとおもしろくできるような方法ないかな」とか、「その人がここを見てくれるから自分は違うところを見よう」といった関わり方もできます。

子どもの姿がより深く共有できるんですね。小原さんのアトリエリスタとしての仕事には、他にどんなものがありますか?

和泉子どもが遊ぶ素材の幅を広げることと、環境づくりです。大学で美術を勉強してきて、色んな素材を扱った経験から分かることがありますね。

それにアーティストの視点って、「おもしろがれるもの」が保育士と少し違う。子どもたちの感性と近いところがあるなぁと思っていて。

小原そうですね…例えば紙粘土を使うにしても、実際の様子をイメージして、一緒に何を出せば活動が広がるのかなとは考えます。あとは、「こういう使い方をすれば違うことができるかも」と提案したり、相談されたときの引き出しをもっと持てるよう新しい素材を調べたりしていますね。

テープ1つが、すごい遊びになる

実際に、子どもの活動の広がりを感じた、印象的なエピソードを教えてもらえますか?

小原1歳児クラスの子どもが、今テープにすごく興味を持っていて。「テープちょうだい」と言うので、渡してみたんです。

すると、貼るのとは違う動作をし始めました。上手くいかないのか、だんだんイライラしながら、それでもめちゃめちゃ集中してて。

私はその子が「どうしたい」っていうのがまだ見えてきてなかったので、見守るしかできなかったんですけど。ただ、次々にテープを渡していくと、どうもテープを重ねて、丸めていきたいみたいだとわかって。

小原結局1時間近く、ずっとテープを丸めてたんです。それが、別の日も続きました。最初は重ねて丸める感じだったんですけど、徐々に何かに巻きつけるようになっていって、さらに同じところにずっと貼るって行為をし始めて。

最後はこんな形(写真)になったんですけど、興味がつながりながら変わっていくのが、すごくおもしろかったです。

和泉電車にこんなふうに貼っちゃうんですよ。すごくないですか(笑)。

これを「テープはそう使っちゃだめ」って言うんじゃなくて、肯定するところから始める。すると、どんどん成長が見えていくんです。

小原シンプルな素材、それこそマスキングテープや養生テープだけでも、本当はすごい遊び道具になる。1歳児だって1時間以上遊び込むことができます。

まずは子どもが興味を持ったところに気づいて、「この子自身がどうしたいのかな」というところに寄り添う。その上で、興味が広がるものをすっと提供することができるかどうかが大事なんだな、と思いますね。

子どもではなく、保育者が変わっていく

ここまで、活動の広げ方や関わり方をお聞きしてきましたが、こどもなーとを運営していく中での、子どもや保育者自身の変化は何か感じられますか?

和泉保育者は、すごく変わっていったなと思います。

実は最初の頃、僕が子どもたちと何かやっていても、その間先生たちは参加せず、見ていることも多かったんです。「私たちが今までやってきた保育と違うから、分からない」って。

少しずつ一緒に参加するようになっても、「こんなときどうしたらいいですか」とすぐ聞きに来ていた。僕がいない園からは「どうやってそれをやればいいのか」という質問も多かったんです。

前回おっしゃってた「保育者の主体性」のお話ですね。

和泉こどもなーとの活動では、子どもたちが「何かを作りました」ってことよりも、その活動を通して「何にどう気づいたか」というプロセスが重要です。最初から僕が決めて「こうやって」とさせていたら、今までの保育と何も変わらない。

なので先生たちに繰り返し、「自分たちで作り上げていくのが大事だよ」と話していきました。

あとは、実際の事例を元に「この場合だったらどうするだろう」ってケースを考えながら研修をしたり、共通のテーマを与えて、それに合わせた実例を持ち寄ってもらう研修もしたり。

和泉そうするうちに、少しずつ先生たちの理解も進んで、事前に質問されることが減ってきましたね。最近では、各園で「これを考えてやりました」という報告の方が増えてきたなと思います。

もちろん、毎回それが上手くいってるわけじゃないですけど、失敗しても「じゃあどうすれば上手くいくだろうか」って振り返りの相談に来るようになってきて。

だから大人は、活動を通じて本当に変わっていくのがわかりますね。一方で子どもたちの方は、変わったとはそんなに感じない。ただそのままに、のびのびとしてくれているなぁと思います。

第2回はここまで。最終回では、活動を通じて感じられる保護者側の変化と、子どもを取り巻く環境への想いをお聞きしていきます