“やりきった”と思える保育へ——イベントレポート「0〜2歳児の遊びの中で芽生える科学のこころ」(1/2)

子どもたちが、何かに急に目を輝かせたり、周りの声すら聞こえなくなるぐらい深く熱中したり。そこから、遊びを新しく広げていったり。

一人ひとりの「創造性」に寄り添って、子どもがグッと成長する瞬間をつくることは、保育の現場に求められる大きな仕事のひとつです。

(“様々な体験を通して、豊かな感性や表現力を育み、創造性の芽生えを培うこと”——『保育所保育指針』総則「保育の目標」より)

とはいえ、どうすればそんなチャンスを、日々の活動のなかで生み出していけるのか。

そのヒントを探るべく、「科学の心」をテーマにしたトークイベント『こどもなーとのほいくてん シンポジウム vol.05「0〜2歳児の遊びの中で芽生える科学のこころ」』にお邪魔してきました。

アートと「科学する心」に共通するもの

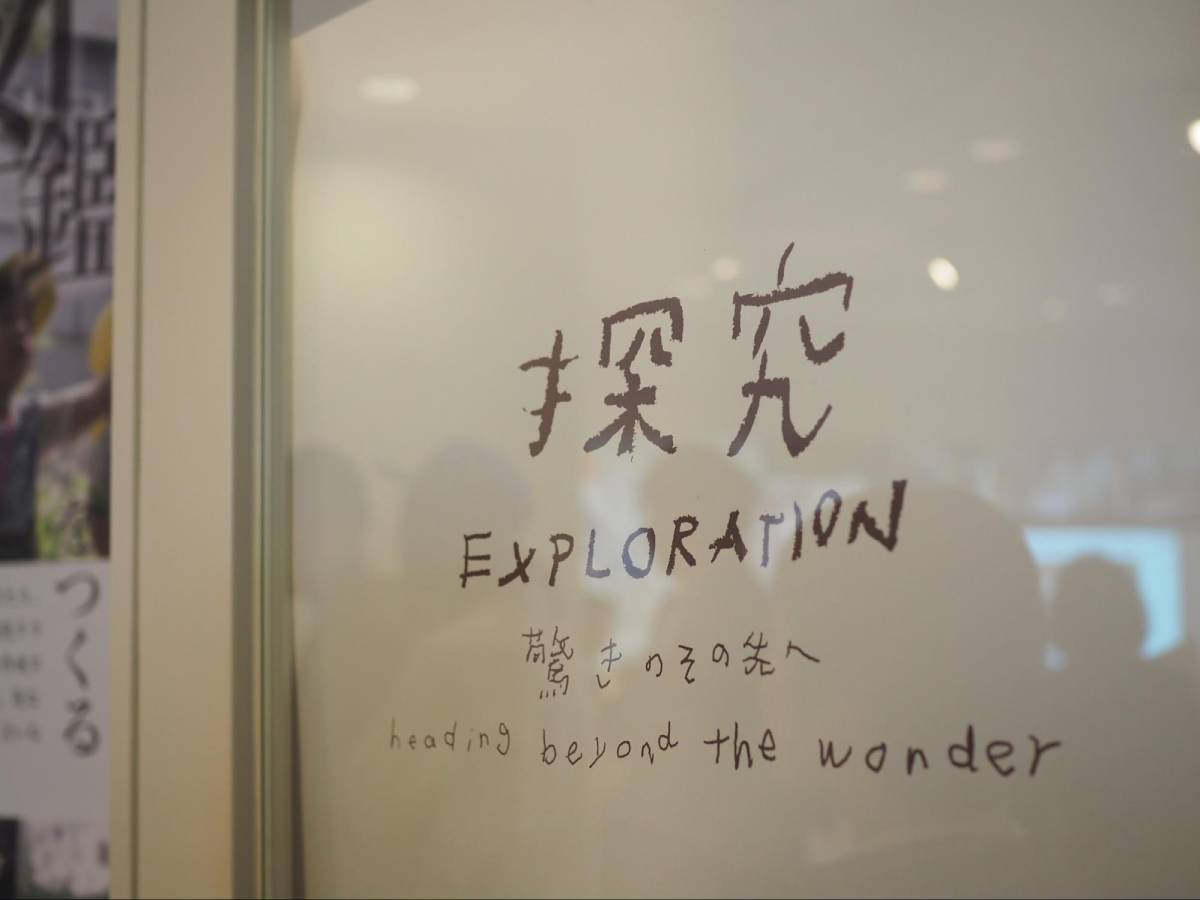

『こどもなーとのほいくてん』は、レッジョ・エミリア・アプローチを取り入れる『こどもなーと保育園』が、園の日常や長期に渡る取り組みなどを発表する、年に一度の展覧会です。

今年のテーマは「探究 —驚きのその先へ—」。

訪れた会場には、こどもなーとの実際の制作物や、子どもたちの日常にアートがあることが分かる数々のドキュメンテーション、プロジェクトの内容などが展示されています。

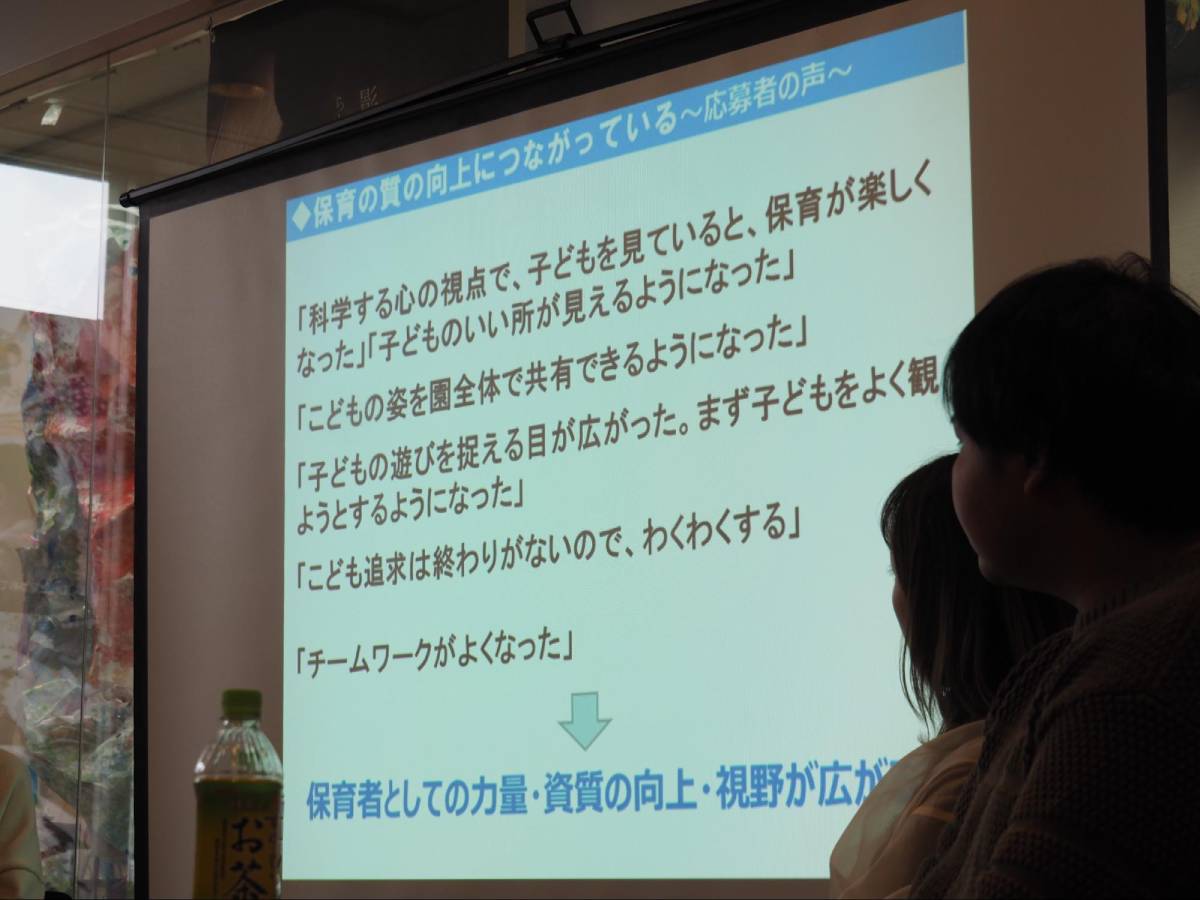

訪れた2020年2月23日のトークセッションは、こどもなーと保育園とソニー教育財団とのコラボ企画。同財団は『ソニー幼児教育支援プログラム』のなかで、『「科学する心を育てる」~豊かな感性と創造性の芽生えを育む~』をテーマに毎年、全国から保育実践の論文を募集しています。

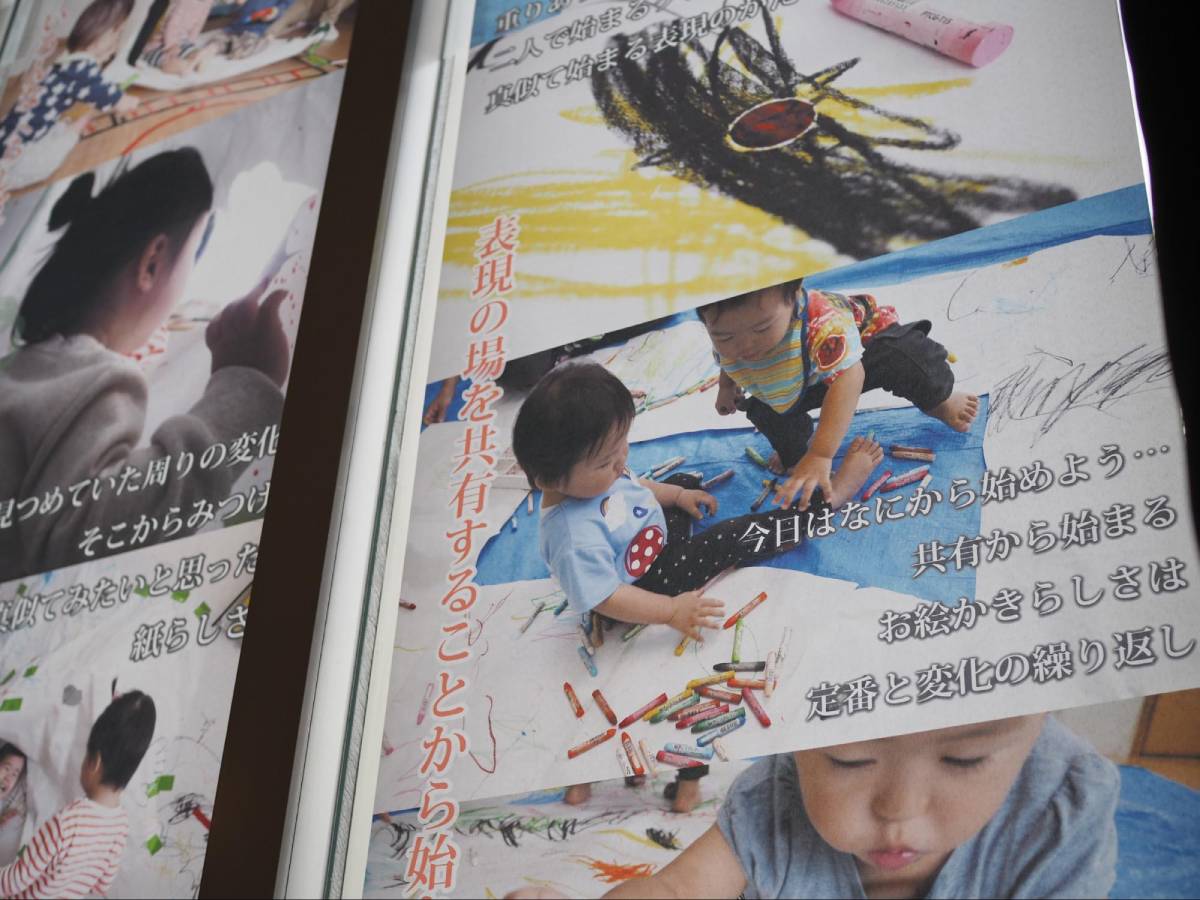

「科学する心を育てる」とは、「感性」「主体性」「創造性」を育むこと。その中では、例えば絵画や造形などを通じて、子どもたちが自分の思いや考えをさまざまな言葉や形で表現したり、その喜びや意欲が生まれる過程に、保育者として寄り添ったりすることが、とても重要になるそうです。

アートを取り入れるレッジョ・アプローチや、今回の展覧会テーマの「探求」とも、とても近い考え方だとわかります。

保育実践論文「科学する心を育てる」応募園の声

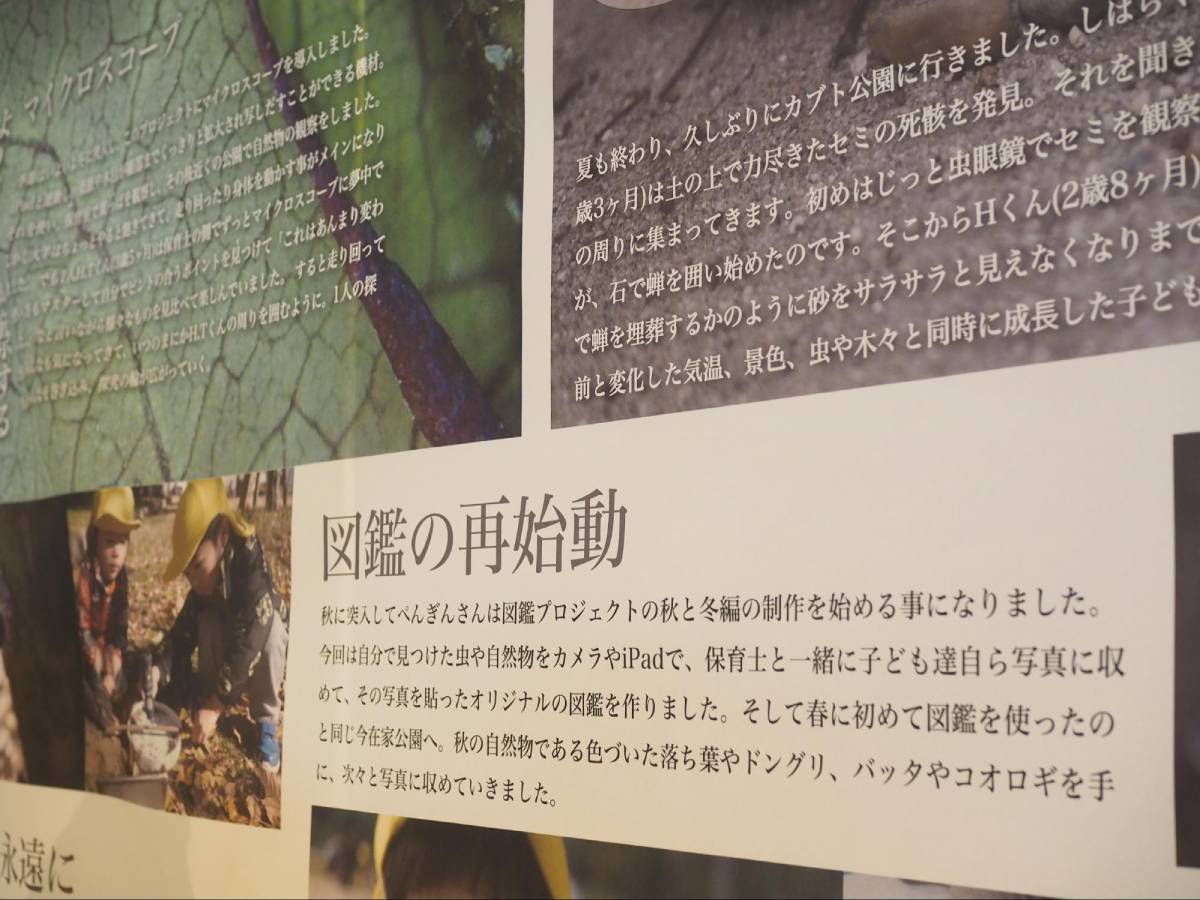

保育実践論文「科学する心を育てる」応募園の声シンポジウムのトークでは、財団の日色智絵さんの同席のもと、こどもなーと保育園の3人の保育者が、2019年の実践論文に応募をした研究「水の世界」と「図鑑プロジェクト」を発表していきました。

たくさんの写真やエピソードが共有された当日の発表内容を、ここからはダイジェストでお届けします。

「雨に興味があるのかな?」の気づき

最初の発表は、こどもなーと摂津保育園・アトリエリスタの楊先生と、保育士の黒木先生。「012歳から見える水の世界」と題した、子どもの視点と成長を追いかけた記録です。

『こどもなーと摂津保育園』楊りの先生、黒木隼人先生

『こどもなーと摂津保育園』楊りの先生、黒木隼人先生今回、おふたりが研究でフォーカスしたのは、Yちゃんという2歳児の男の子。始まりは、夏に水遊びの活動をしている際、保育者がある姿を見つけたことでした。

黒木「Yちゃんが、自分の手にしたじょうろから水が出る様子を、『雨』に見立てていることに気がつきました。そこで、イメージがもっと膨らむかなと思い、日陰をつくるためのシェードに、ボウルで水をかけてみたんです。

シェードには網目があって、水をかけるとポタポタと雨みたいに落ちてくる。そのことは、前年の活動から、保育者の間で共有されていました」

シェードから落ちてくる水に「雨が降ってる!」と気づいたYちゃん。すぐに落ちてくる水を手ですくったり、顔から突っ込んでいったりするようになります。

黒木「落ちてくる雨を体全体で感じたあとに、今度はカップを持ってきて、雨を受けるようになって。さらに、雨がだんだん止んでくると、カップですくった水を保育者のボウルに入れて『もう一回雨して』と言って、その日は何度も繰り返し遊んでいました。

このとき私たちは、『Yちゃんは雨に興味があるのかな』と考えていました。そこで、次の日に本当に雨が降ったのを利用して、今度は透明フィルムをデッキにかけ、雨の音を感じられる空間を作ってみたんです」

フィルムからシーツへ、素材の違いを楽しむ

透明フィルムに弾ける雨音を聞きながら、デッキで遊ぶ子どもたち。

だんだんとフィルム上に水がたまっていったところで、保育者がいくつか穴を開けます。すると、Yちゃんは大きな穴に興味を持って、ボトルの中に雨を集め始めました。

そこからさらに踏み台を用意して、よりフィルムの水を近くに見れるよう姿勢を変えたりしていきます。

そんな姿を見ていて、「Yちゃんは、雨というよりも落ちてくる『水』そのものに興味を持っているのかな」と黒木先生たちは考えました。そこで今度は、素材をシーツに変えてみます。

黒木「前年の経験から、シーツがまた違った流れ方をすることも分かっていて。実際、たまった場所から一列に流れ落ちる水を見て、手を洗うような仕草をするなど反応も変わっていき、とてもおもしろいなと感じました」

「自分で」から広がった、子ども同士のかかわり

続けてマイクを受け取った楊先生。Yちゃんがシーツに腕を伸ばす様子を見て、「もしかしたら自分で水をかけたいのかなと感じた保育者がシェードをいつもより低く立てかけて、子どもたちも水をかけられるようにした」と話します。

楊「Yちゃんは最初、あまり興味を示す様子ではなかったんです。でも、別の子どものかけた水が自分の背中にかかったのを感じて、ハッっと気づいて。そこから、プールの水を繰り返しかけ始めました」

楊「シェードを左手で動かして、水がちゃんと落ちているのかを確認しながら、じょうろだったり器だったりすくうものをいろいろ変えて、何度も続けていました。

他の子どもたちも、落ちてくる水を驚いた顔で観察していて。Yちゃんが周りに影響を与えていた様子が、すごく印象的でした」

さらに、低い位置にあるシェードを透明フィルムに変えてみる保育者。目の前で水がたまっていくのがはっきり分かり、Yちゃんは夢中で水を集めて、フィルムの上にかけようとします。

楊「大きいボウルに水を一杯すくうんですが、重たくてうまく透明フィルムの上にかけられず、水が全部自分の顔に掛かってしまうようなこともありました。でも、それにめげずにYちゃんはずっと、集めてかけてを繰り返していたんです。

また、透明フィルムを揺らしてガシャガシャと鳴らし、水がなくなったらためて、という動作も何度もしています。他の子どもたちも、Yちゃんの反対側から見たり、Yちゃんが水をためる間に自分も水をかけて音を鳴らしたり、一緒に楽しむ姿が見られました」

“やりきる”まで遊ばせてあげたい

保育者の気づきから、数日のなかでも、遊び方がどんどん広がった「水の世界」。発表のなかには動画もあり、子どもたちが心から楽しんでいる様子が伝わってきます。

最後に、その活動の締めのエピソードを、楊先生は次のように述べていました。

楊「そろそろ給食の時間かな?と保育者が考えていた頃に、Yちゃん、ずっと持っていたじょうろをバンッ!ってシェードの上に投げて、『えへへ』って笑ったんです。で、自分から保育室に戻ろうとしていて。

Yちゃんは散歩先で『帰ろうか?』と言っても、『まだ』と嫌がることが多いんです。だから、その姿はとても印象的でしたね。

一人ひとりのなかで“やりきった”と思える、この日のような活動を毎日できたら、とてもいいなと感じました」

黒木「今回は、私たちはYちゃんにスポットを当てて活動を追ったんです。でも、だんだん周りの友達にも影響がいき、遊びが広がっていった。そこが見えたのが良かったかなと思っています。

また、研究を通じて、ひとつのことを保育者みんなと丁寧に振り返ることも、意味のあるものだったなと感じました」

<「水の世界」の発表は一旦ここまで。後編では、「図鑑プロジェクト」の内容と、ソニー教育財団・日色さんの振り返りをお伝えしていきます>