“一緒にいる”は、もっと大きな力になる。コロナ禍で僕たち保育者ができること(上町しぜんの国保育園・青山誠)2/2

「子どもの“ため”じゃなくて、子どもと“一緒に”って考えないと、僕らは間違えてしまうと思うんです」

大きな混乱の続くコロナ禍、『上町しぜんの国保育園』園長の青山誠さんは、あくまで「子ども」を主語にする視点を保育者に訴えかけます。

<前回記事:“for 子ども”から、“with 子ども”の視点に。コロナ禍で僕たち保育者ができること(上町しぜんの国保育園・青山誠)1/2>

実はこの“一緒に”のキーワードには、もう1つメッセージが込められていました。それは「人と人が“一緒にいる”」ことが生み出す力の大きさです。

共に過ごすことが脅威になりつつある社会のなかで、「僕ら保育者はこの価値を誰よりも知ってる」と語る青山さん。子どもの姿から学べること、そのそばにいる保育者の意義をお話いただきました。

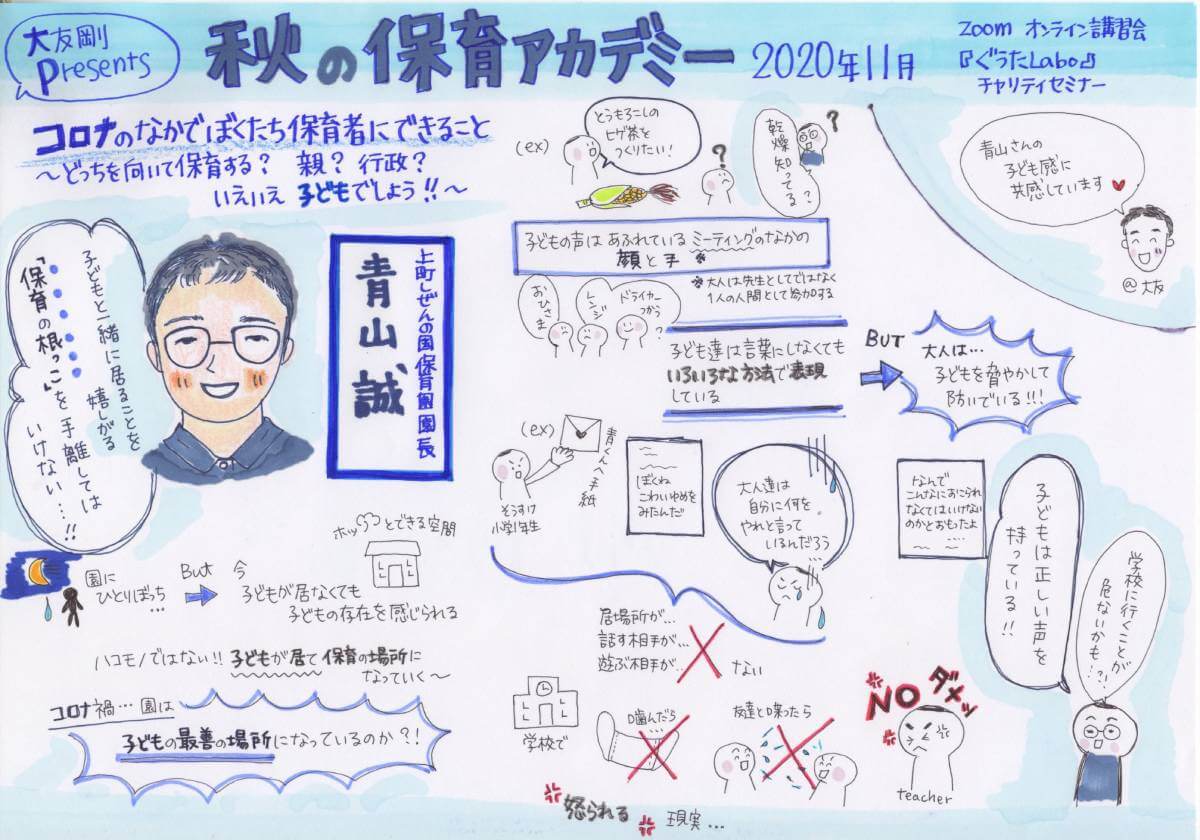

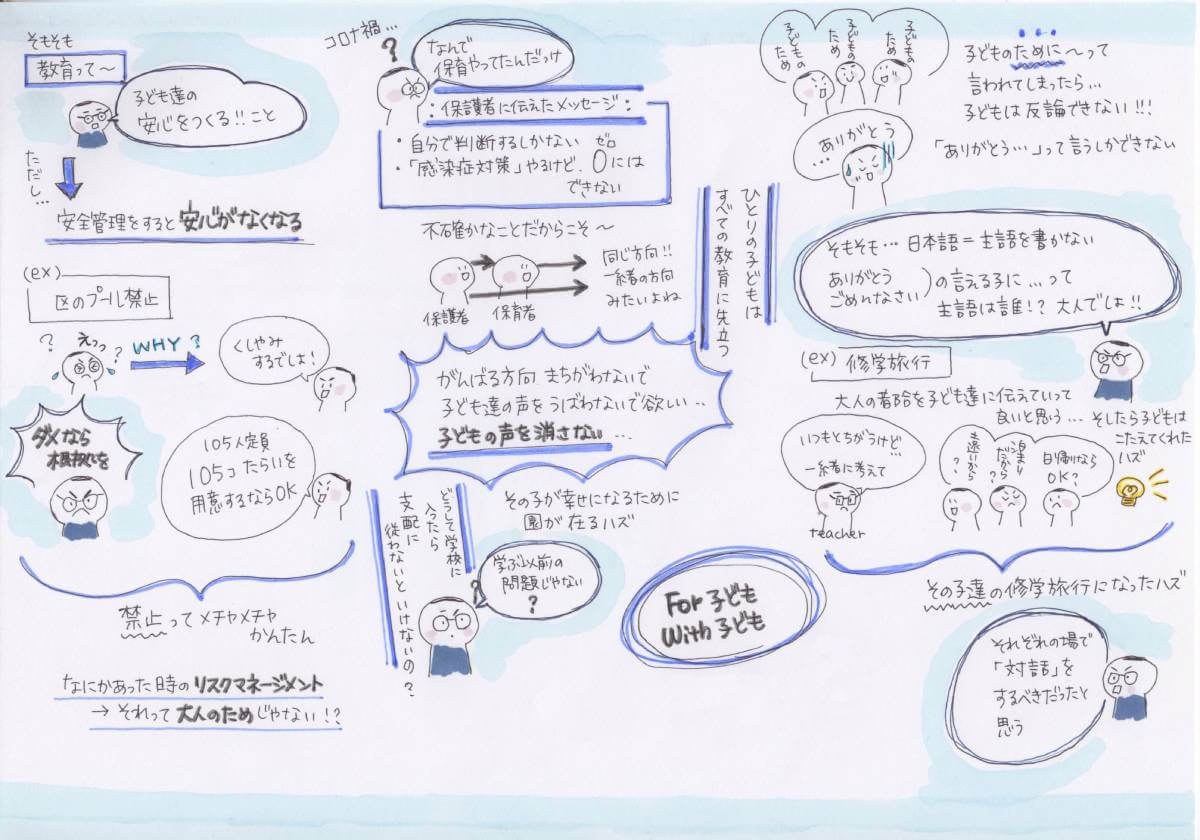

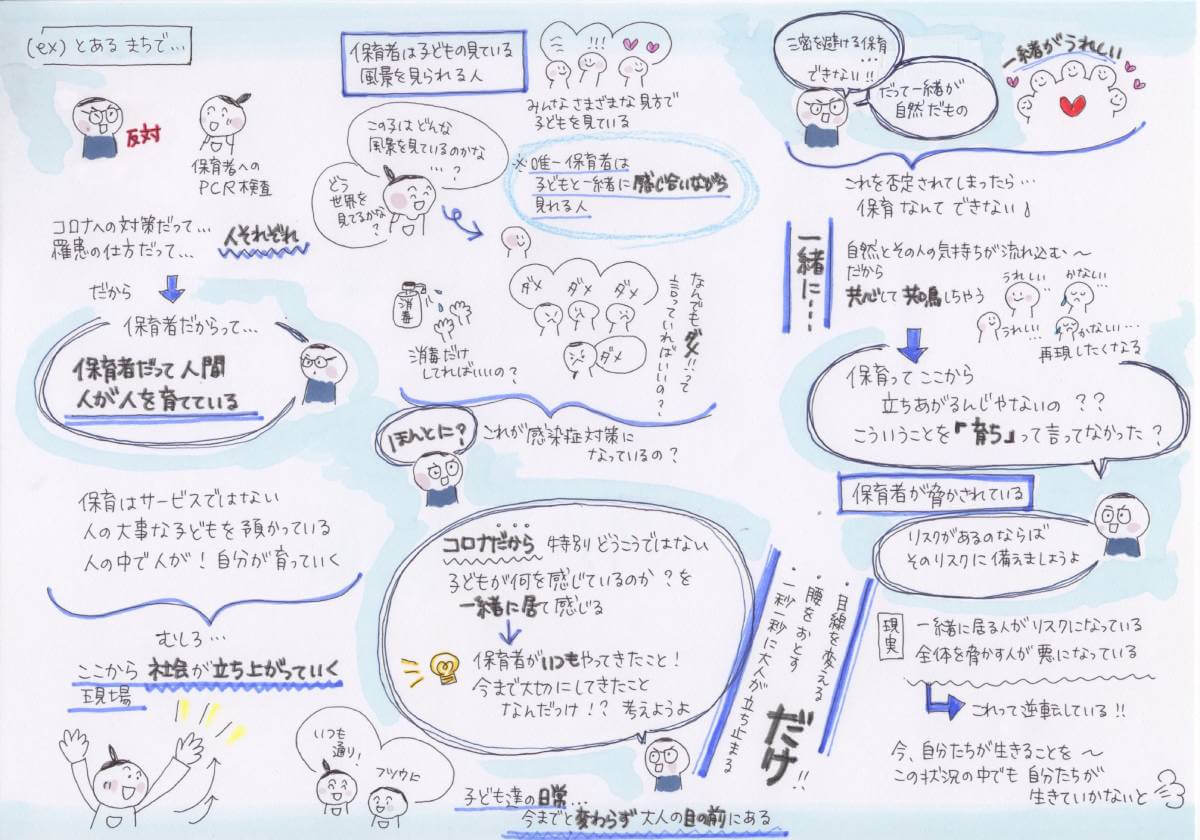

(この記事は、2020年11月に開催された『秋の保育アカデミー』(主催:大友剛/協力:Hoick)のオンライン講義の内容を、メディアパートナーとしてベビージョブ編集部が再構成したもの。今回は後編です)

子どもの「風景」を見られる保育者が、今すべきこと

青山子どもって、物ごとを全方位から感じ取っています。そして、その中で自分の意思をすごくしっかりと持っている。

例え言葉にならなくても、泣いたり、歩き回ったり、いろんな方法で気持ちを表現できるんですね。それは子どもの権利条約にも、『意見表明権』(12条)としてきちんと示されています。

でも、表明されたものを周りの誰かが受け止めなければ、その子はただ泣いている、ただ歩き回っているだけになっちゃうんです。

じゃあ誰が受け止めるのか。それが「保育者」なんだと、僕は思っています。

『秋の保育アカデミー』講師/『上町しぜんの国保育園』園長の青山誠さん

『秋の保育アカデミー』講師/『上町しぜんの国保育園』園長の青山誠さん青山保育者は、子どもがどういう世界を見ているかを一緒に見られる人なんです。

「この子が今しゃがんで見てる風景って、どんなだろう? ベタっておしりをつけたけど、たしか昨日雨が降ったよなぁ、ああやっぱり濡れちゃったなぁ」とか。「今日寒いと思ったけど、鬼ごっこでちょっと走ったらもうこんなに暑いんだ。じゃあシャツ脱いじゃおっか」とか。

そうやって、自ら子どもの横に行って同じ目線で眺める。見て、感じたことを伝え合える存在なんですね。

青山僕はこのコロナ禍で、そういう保育者のいる意義がすごく高まってると思います。

なぜなら、「安全のために」と子どもの意思が封じられようとしたとき、それでもその声に耳を傾けられる存在が保育者だからです。「どうすれば子どもたちが、こんな状況でも生き生きできるか」を、目の前の子どもの姿から考えられる存在だからです。

今、みんな“新しい日常”なんて言ってます。だけど、子どもたちの日常って別に変わらないんですよ。コロナだろうと何だろうともう淡々と僕らの目の前にある。

そこにどれだけ目を向けるかという意味では、僕らがやることってそんなに変わらないはずなんですね。

人と人が“一緒にいる”ことは、大きな力になる

青山もう一度子どもの姿を紹介します。どれも本当に、何てことないシーンばかりです。

例えば、ある子どもがひとりで泣いていました。すると、横に来た子もなぜか泣いちゃった。で、そのあと笑ったらその子も一緒に笑っちゃったと。

これって人から人に気持ちが流れ込んでるんですよね。勝手に心が共振しちゃう。わざとじゃなくて、自然に“まねっこ”しちゃってると思うんですね。

人がやっていることを、同じように“まねっこ”しちゃう姿があちこちに

人がやっていることを、同じように“まねっこ”しちゃう姿があちこちに青山散歩の途中でくたびれたから、みんなで座って「おべんとう、おべんとう!」って言い合う姿。一緒がうれしいんだよね。

おひる寝から逃走を図っている2人。「ひとりずつ行って帰ってこよう」……って、それ保育者に全部聞こえてるんだけど(笑)。

3人の5歳児さんが3人の赤ちゃんに「大きくなあれ」ってしてる様子。自分より小さい人がいたら、やっぱり自然と優しく、慈しみたくなるんですよね。

こういうのを僕らは育ちと言ってたと思うんです。だからね、“一緒にいる”ことを否定されたら、そもそも保育なんてできないんですよ。

青山コロナが来て、人と人が“一緒にいる”こと自体がすごく脅威だと言われるようになってしまった。その中で今、子どもたちや保育者のしようとすることが、すごく脅かされているなと感じます。

でもね、“一緒にいる”からできたことって、本当はいっぱいあったじゃないですか。子どもたちの姿を思い返してください。僕ら保育者だからすごくよく分かる。

一緒だからおもしろいこと、うれしいことっていっぱいあって、人と人が“一緒にいる”ってむちゃくちゃ大きい力になるんです。

こんな事態だからなおさら、僕らはその力を信じなくちゃいけない。そこが逆転しちゃった今の状況に流されてはいけないと思うんです。

コロナ禍でも人から人へ「気持ちを贈り合う」ために

青山安全管理は大事です。もちろん僕らも毎日消毒をしてます。

けれど、保育や教育に関わる人の一番の仕事って、子どもたちの「安心」をつくることだったはずです。大人が安全管理ばかり頑張ってると、頑張ってない人のことを責めたくなって、大切な「安心」が失われてしまうと思うんですね。

なので、僕はこのコロナ禍で改めて保護者にもいくつかメッセージを送りました。まずは、「自分で判断するしかない」ということ。国とか都とか区が言ってるから……ってところで止まっちゃダメなんです。誰も本当のことが分からないから。

次に「保育施設で感染をゼロにすることはできない」ということ。もちろん対策すべきことはできるだけやります。でも、風邪だってインフルエンザだって流行る。子どもたちが遊びの中で擦り傷や切り傷をつくることと一緒ですよね。

人に命を預ける、そして命を預かるってやっぱり不確かなことなんです。非常時だから特別に思いたくなるけど、実はこれって今までも同じだったよねって。

そうした前提を伝えたうえで、お互いが対立しちゃうんじゃなく、「一緒の方を向いて乗り越えましょう」って話をしました。

一方で、コロナ禍で保育をする職員に保護者からメッセージが贈られたことも

一方で、コロナ禍で保育をする職員に保護者からメッセージが贈られたことも青山それから、仮に陽性者が出たとしても「絶対にその人を責めないって決めよう」と発信しました。

だって、病気になった人は本来最初にケアされるべき存在でしょう。その人のために園がお詫びをしてしまったら、まるで悪じゃないですか。

ウイルスにかかる可能性は誰にだってあります。僕かもしれないし、あなたかもしれない。もしそうなって休園になっても、それを理由に人を排除しちゃいけないと思うんです。

すると、ある保護者がこう言ってくれました。「いざ休園になって突然『今日仕事行けません』と言われたら、自分は人のことを考えられなくなると思う。だから、今のうちにその人を励ます手紙を書いておいたらどうか」って。

で、他の保護者からもメッセージを募って、デジタルの色紙をつくってくれたんです。「陽性になった人だけ」がスマホから見られるように。

そういうのを見ていると、確かに今は大人同士が集まることは難しいけど、人から人へ気持ちを届けたり、気持ちをやり取りしたりすることって僕はできると思うんですよね。

現場の先生方のアイデアで始まった「お茶くじ」。ささやかなメッセージがついたお茶つきのくじを保護者が引ける

現場の先生方のアイデアで始まった「お茶くじ」。ささやかなメッセージがついたお茶つきのくじを保護者が引ける青山この「お茶くじ」は、今日ちょっと疲れたなって保護者と、あまり疲れてない保護者が引ける。結局はみんな引けると(笑)。

こんなのね、遊びです。遊びなんですけど、僕らが“一緒にいる”と感じることのできる、これもひとつの方法だと思うんですね。

もちろんコロナは怖いです。気をつけなきゃいけないし、デメリットもたくさんあります。でも、そこに全部を奪われてしまっていいのか。

僕は今挙げたみたいに、何とかみんなでこの状況を生きたいと思うんです。自分たちにできることを何かグッとつかみたいし、そんな姿を子どもにも見せていきたいって考えてるんですね。

子どものそばにいるのは、自分ひとりじゃない

青山コロナがどう終わるのか分かりません。けれど、今の子どもたちが大きくなったとき、「子どもの頃、周りの大人たちって誰も自分の意見聞いてくれなかった」「信頼できる人なんていなかった」って経験をもし今していたら、その子たちがつくる社会って明るいでしょうか。

そうじゃなくて「すごく大変だったけど、みんなで一緒に考えながらいろんな楽しいことやったよね」「誰かひとりが責められたり、排除されたりしてなかったよね」と思えたのなら、社会に希望があるでしょう。

そんな力が、人と人が“一緒にいる”ことにあるんだって感じられたら、もし次に何かまた起きても「絶対何かできる」「自分たちで安心だってつくり出せる」と子どもたちの自信になるはずなんです。

だから、保育は決して社会の下請けなんかじゃない。人の心を育てるのが保育であるなら、「ここから立ち上がっていくもの」こそがむしろ社会なんだと、僕は思います。

青山実はそれって、これまで皆さんがずっとされてきたことだと思うんです。何も特別じゃない、当たり前のことばかりなんですよね。

僕だったら、現場に立っていたときはちょっと早起きして爪切って、「子どもたち今日はどんな顔してくるかな」って思ったり。園に行くとうれしいことがあったり、時にはしんどかったり。

で、そうやってどれだけ一生懸命に心を尽くしても、別れが来る。当たり前に毎日一緒にいたのに、いざ「明日から会えないんだ」って考えたとき、その一緒だった日々の価値をすごく感じるんですよね。「ああ、あんなにうれしかったんだ」「毎日会えることが自分を支えてたんだ」って。

保育は、そういうことに気づける本当にいい仕事だなと感じてます。

だから、コロナ禍で難しいこともたくさんありますけど、僕は一番の根っこにある「子どもと“一緒にいる”ことをうれしがる」気持ちや、「子どものそばに心を置く」ところは、やっぱり保育者が手放してはいけないものだと思うんですね。

みんな悩んでるし、うちも悩んでる。すっきりしない対応をしなくちゃいけないこと、時々くじけそうなこともあるかもしれません。けれど、それは自分ひとりじゃないんです。

どこか別の場所でも、同じように子どもの隣には誰かがいる。そんな人たちと互いに今やっていることを確認しながら、一緒に「子どもたちの方を向いて」保育ができたらいいなと僕は思っています。

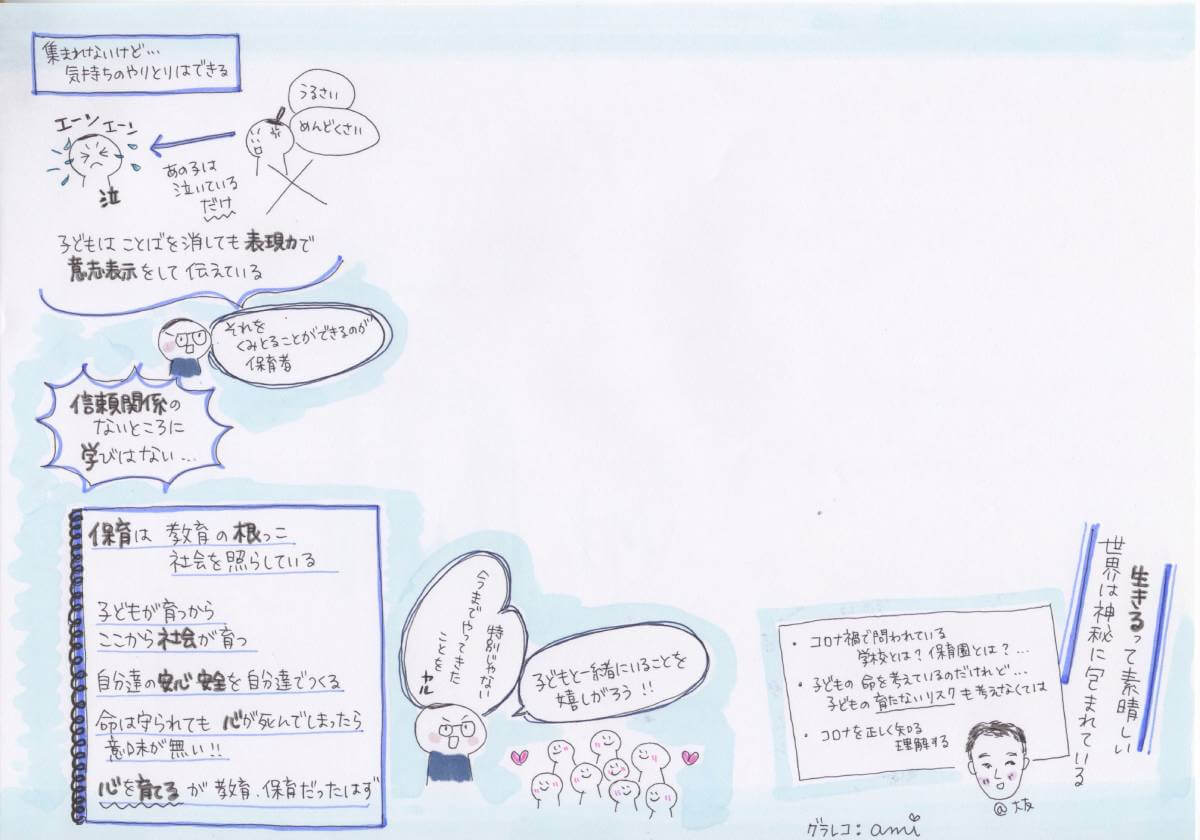

『秋の保育アカデミー』青山さんの講演全体を表すグラフィックレコーディング

『秋の保育アカデミー』青山さんの講演全体を表すグラフィックレコーディング※ 90分の講演内容を元に、青山さんのメッセージを本記事と前回記事の2つに編集しました

前回記事:“for 子ども”から、“with 子ども”の視点に。コロナ禍で僕たち保育者ができること(上町しぜんの国保育園・青山誠)1/2

- 講師:青山 誠(あおやま まこと)

- 社会福祉法人東香会 上町しぜんの国保育園 園長。幼稚園、りんごの木子どもクラブなどでの勤務を経て現職。保育の他に執筆、イベント企画など幅広く子どもに関わる。著書に「子どもたちのミーティング——りんごの木の保育実践から」(柴田愛子との共著/りんごの木)など多数。

- 企画・主催:大友 剛(おおとも たけし)

- ミュージシャン&マジシャン&翻訳家。「音楽とマジックと絵本」で活動。NHK教育「すくすく子育て」に出演。東北被災地に音楽とマジックを届ける『Music&Magicキャラバン』設立。著書に「ねこのピート」「えがないえほん」「カラーモンスター 」など多数。YouTubeで発信中。

<『秋の保育アカデミー』の続編となるセミナー『冬の保育アカデミー』が、2021年2月に開催されます。次回もすべての講演で見逃し配信に対応、園単位の申し込みも可能です。詳しくは下記サイトをご覧ください。